前回に引き続き、独立学園の授業「読書」について紹介します。

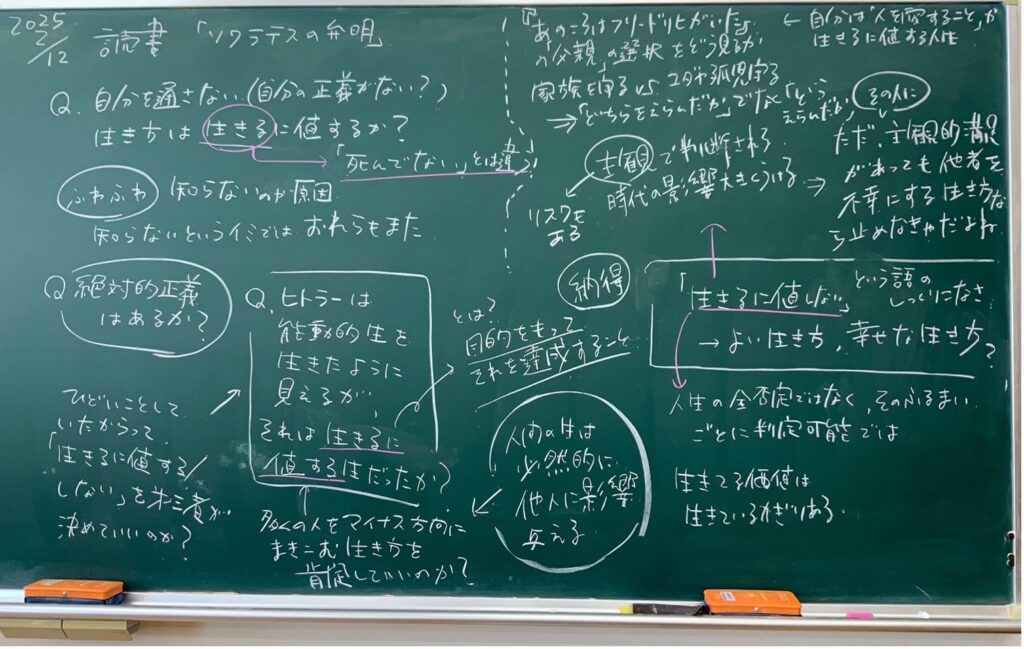

ここ10年ほどで、学校教育の世界でも「哲学対話」についてよく聞くようになりました。問いを中心に、輪になって互いに思ったことを自由に話し、聞き合う営みですね。授業「読書」は、この哲学対話と似ています。「読書」も、何か特定の「答え」を出すことを目的としていません。教員が「正解を教える」ということもありません(そもそも対話のなかで提起される問いは、私たち教員も「正解」を知らない問いばかりです)。ただ、それぞれのうちに湧いた「問い」を手がかりに、等身大の自分として話し、等身大のクラスメートの声に耳を澄ませる。それがこの授業の土台とも言えますし、なんなら全てだと言ってもいいかもしれません。

誰かの話をちゃんと聴こうとすると、自分の考えとの違いが際立ちます。「これはこう考えるもんだろ」と当然のように思っていたのに、「そう考えない人もいるんだ」と、分からなくなる。対話を重ねても、なかなかしっくりくる答えには辿りつかない。それはもどかしさでもありますが、人間の面白さ、世界の豊かさを知る機会でもあります。「分かり合えなさ」を前提にしながら、考えの違う人と真剣に言葉を交わし、互いにどのように接点を見出せるかを探る場でもあります。

さて、ここまでは授業「読書」が「哲学対話」と重なり合う面について書いてきました。ですが、いわゆる「哲学対話」には多くの場合存在しない要素が、「読書」にはあります。それは次の二点です。

① テキストの学びを、問いや対話の手がかりとしていること

② 生活(寝食・労働)を共にしている仲間が対話相手であること

今回は特に②について取り上げたいと思います。この②の要素は、「読書」に限らず、独立学園のあらゆる学びにおいて、とても大切な土台となっています。

独立学園は生活共同体です。そして、生活を共にする集団での学びは、綺麗事だけではやっていけません。生活と学校が一体化していますから、独立学園生は「学校の顔」と「私生活の顔」を使い分けられません。どんなに立派な発言でも、それがその生徒の実際の姿とズレているなら、相手には届かないのです(これは教員も同じですね)。例えば、共同生活で尊敬されない生き方をしている人が、いくら平和や理想について大切なことを語っても、その言葉は空虚なものにしかならないように。

そんなわけで、この共同体で生きる生徒たちは、多くの場合、自分を裏切らない言葉、「私自身の言葉」を探すことになります。そのような場で交わされる対話は、授業「読書」を含めて、地に足のついたものになりやすい、そんな特徴があるように思います。なぜかと言えば、自分自身が本当に思っていること、自分の生活実感とズレていない言葉を、語ろうとするからです。

お互いを知らないからできる対話もあります。その逆に、互いを深く知るチャンスがある場だからこそできる対話もある。独立学園は、共同生活によって開かれる対話の可能性を探る学校なのだと思います。

中村頌(教員)記