独立学園では、「読書」という名の授業があります。3年生を対象にした必修科目です。「読書」とは言っても、静かに各生徒が自分の読みたいものを読む…という授業ではありません。3~5人の教員がそれぞれ、「是非とも生徒と一緒に読みたい!」という古典的書籍・良書を選び、希望した生徒とともに半年かけて読書会を行う。そんな少人数スタイルの授業です。生徒はときに、担当箇所を割り振られ、一人で一回の授業まるごと担当することもあります。一方的に教員から何かを教えてもらうのではなく、顔と顔を突き合わせ語り合う生徒主体の学びの場です。そして、歴史の荒波を耐え抜いた骨太の書籍との出会いを経験する場でもあります。

2024年度に読まれた(読まれている)図書は以下のものになります。

- 『共に生きる生活』(ボンヘッファー著)

- 『後世への最大遺物』(内村鑑三著)

- 『これからの正義の話をしよう』(M・サンデル著)

- 『夜と霧』(V・フランクル著)

- 『愛するということ』(E・フロム著)

- 『センス・オブ・ワンダー』(R・カーソン著)

- 『ソクラテスの弁明』(プラトン著)

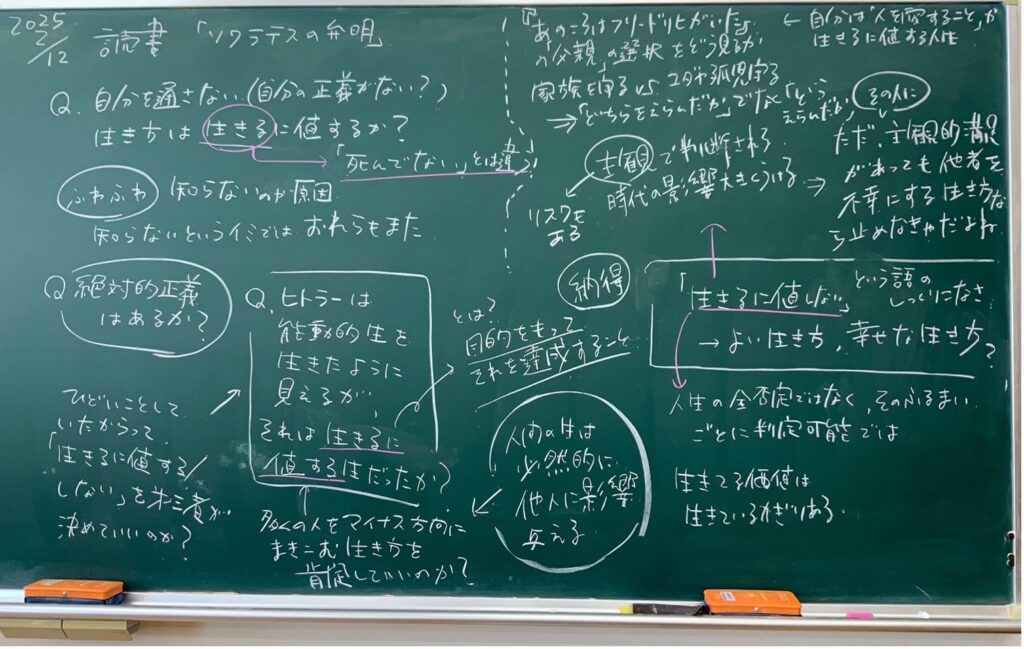

せっかくなので、具体的な授業の様子を一例として紹介しましょう。今年度後期「読書」の授業では、『ソクラテスの弁明』を五人の生徒が選択しています。掲載写真は、2月12日の彼らのやりとりを黒板にメモしていったものです。

対話の前提として問題となったのは、『ソクラテスの弁明』に出てくる次のフレーズです。

「吟味のない生は生きるに値しない」

この授業は、生徒のあいだで関心を集めた「生きるに値する生とはどのようなものか」という問いに向き合いました。互いの発言に答えたり質問するかたちで、生徒同士で対話が重ねられていきました。それはとてもスリリングなやりとりでした。

それにしても、「生きるに値する」とか「生きるに値しない」という言葉はパワーフレーズですよね。こんな言葉を使いだしたら、「生きるに値しない生なんてあるのか」とか、「そんなの他人が決めていいことなのか」という問いが当然湧いてきます。生徒の議論も紛糾しました。それでも、生徒たちが対話のなかで、どうしても同意せざるをえなかった点がありました。それは、ある生徒の次の発言に要約されています。

「死んでないこと」と、本当の意味で「生きること」は違う

あるいは、生徒たちのやりとりの根底にあった問いを、次のように表現できるかもしれません。

ただ「死んでない」状態で時間をやり過ごすこと以上の何かが、「生きる」ということにはありそうだ。じゃあ、本当の意味で「生きる」って一体なんなのだろう。

当然ですが、こうした問いに分かりやすい答えなんてありません。考えたって、簡単に答えはでない。けれど「分からなさ」は、私たちに「問い」を与えてくれる。そしてクラスメートの本気の問いに導かれるように、他の誰かが自分の率直な思いで応える。そうして対話が重ねられていきました。

写真に写っている黒板には、そんな生徒たちのやりとりの軌跡が残されています。よければ、写真左上から反時計回りに対話の跡を辿ってみてください。(つづく)

中村頌(教員)記